リスクの⾒える化から始まるVR教育──

IHIグループの現場で進む

“体験型安全研修”の活⽤法

株式会社IHI

人事部 安全衛生・健康推進グループ

安全衛生担当 主査 岡田淳様

安全衛生担当 島﨑由希子様

積木製作では、現場実務で⽇々発⽣する課題に向き合い、課題解決へと繋がるVRソリューションを提供しています。災害の再発防止、若手社員の危険感受性の向上。現場のリアルな課題に向き合いながら、VRだからこそできる伝え方とは何か――その問いに真剣に向き合い続けてきました。本事例では、受託開発を採用いただいた株式会社IHI様(以下IHI様)に、採用に踏み切った背景から、社内浸透のプロセス、導入後の運用課題、そして今後の展望までを丁寧に語っていただきました。安全教育のアップデートを考える全ての方にとって、少しでも参考になれば幸いです。

導⼊の背景 ── 若⼿の災害と危機感受性の低下

ーーVRによる安全教育導入を決めた経緯はどのようなものだったのでしょうか?

IHIグループでは、熟練作業者の減少と若手・未経験者の増加を背景に、安全に対する新たな課題に直面していました。

特に、若手社員による災害が目立ち、その原因を掘り下げていくと、「危険感受性の低さ」が大きな要因であることが見えてきました。

かつては実際に災害を経験することで身についた“怖さ”が、今の現場では伝わりにくくなっている。そうした状況の中で、「どうすれば怖さを“伝える”ではなく“体験させる”ことができるか?」という問いから、VRの活用に目が向けられるようになりました。

なぜ既存コンテンツではなく受託開発を選んだのか?

ーー今回、コンテンツを受託開発で開発されました。既存コンテンツも世の中にはある中で、受託開発を選ばれた理由は何ですか?

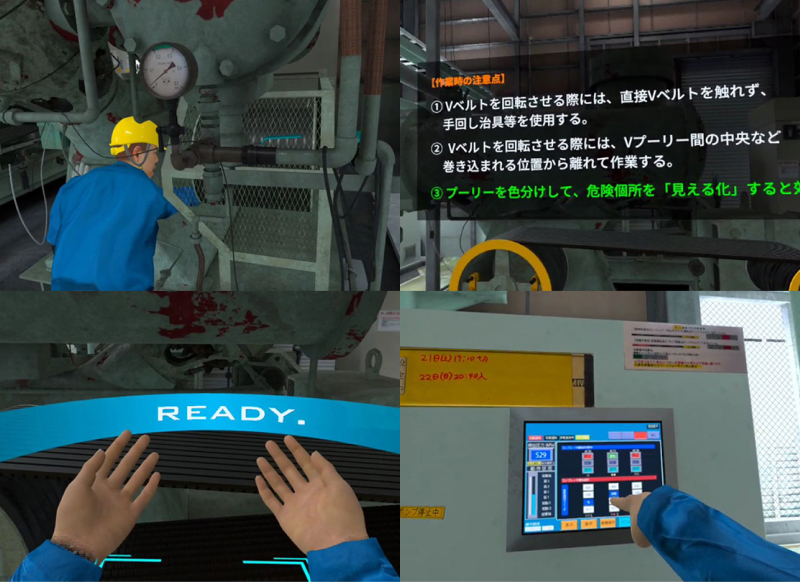

VRの導入を検討する中で、既製品のコンテンツも選択肢にありましたが、自社で多く発生していた「挟まれ・巻き込まれ」系の災害に対応したものが少なく、十分な実用性を感じられませんでした。

そこで、「どうせ導入するなら、自分たちの現場に即した、自分ごと化できるVR教材を作った方が効果的だろう」という判断に至り、受託開発を選ぶことになりました。

また、サブスクリプションモデルではなく、長期的に使えるライセンス形式のメリットや、グループ会社でも利用可能な柔軟性など、コスト面・運用面の利点も大きかったです。受託開発で開発したコンテンツの販売を許諾すると、安全体感VRトレーニングのサブスクリプションサービスを1ライセンス提供してもらえて、他のコンテンツも利用できるようになる点も魅力的でしたね。総合的なコストメリットを感じました。

積木製作を選んだ理由

ーーさまざまな会社がVRコンテンツを提供していますが、選定のポイントはどういった点でしたか?

検討段階では複数のVRベンダーを比較しました。コンテンツ数が豊富で本格的な体感装置を持つ会社も候補に挙がりましたが、大型機材を前提とした運用は「工場や建設現場で使うには不便」と感じました。

一方で、積木製作さんのVRは、持ち運びが簡単で、現場での柔軟な運用が可能な点が評価のポイントになりました。コンテンツの品質も高く、実際に導入されている企業の事例が多かったのが決定打になりました。また、一社内だけでなく、グループ全体で利用できるのもポイントでした。他社はグループで利用しようとするとその分追加料金がかかる設定だったので、コスト面でもメリットを感じましたね。

導入を社内で提案する際には、単にプレゼン資料を用意するだけでなく、実際に機材を持ち込んで取締役に体験してもらったのですが、VRを体験した取締役から「体験してみて、本当に怖いと感じた。実際に身に起きたらもっと怖い。改めて、災害は起こしてはいけない。」と言われたことが、導入の理解と承認につながりました。

体験による説得力が、最大の後押しになったなと思います。

積木製作にお任せで、スムーズだった開発進行

ーー受託開発でコンテンツを作っていくにあたり感じたこと、苦労したことなどはありますか?

受託開発と聞くと、開発を進めていくのが大変なイメージがありましたが、非常にスムーズに進行しました。「災害報告書を渡すだけで、シナリオ作成や撮影、編集まで任せられる」という開発体制は非常に助かり、初めての受託開発でも安心して進められました。

こちらはシナリオの確認をして、それをまた直してもらうような形で、作業負担が少なく済んだのでありがたかったですね。積木製作さん側での作業も迅速で、トータル開発期間は4ヶ月で済んで、かなり短期間でできたなと感じています。

唯一大変だったのは撮影場所の確保です。再現したい災害に関連する設備を持つ工場が限られていたため、該当するグループ会社に協力してもらい、ようやく撮影が実現したという背景がありました。

社内で話題に。引っ張りだことなったVR教育

ーーVR安全教育を導入してからの効果はいかがでしたか?

VR教育を受けた社員からは、「従来の座学よりも臨場感があり、怖さを実感できた」といったポジティブな声が多数寄せられています。

現在は一部署にとどまらず、社内の各事業領域へと導入が広がり、今では予約が数か月先まで埋まるほどになっています。

受託開発で開発したコンテンツだけでなく、既存コンテンツの活用も進んでいて、いろんなコンテンツを体験できて良いという意見や、多言語対応もされているので、外国人作業者の教育や海外拠点でも実施できるという評判を聞いています。

ただ、課題としてはセットアップの方法がわからない現場も多く、結果として出張対応することになる場面も多くなっているため、今後は社内でもVRの運用が自立的にできるよう、マニュアルや支援体制の整備が必要だと感じています。

VRはあくまで“手段”――まずはリスクの可視化から

ーー安全教育は導入して終わり、といったものではないと思います。今後、どのような展開を考えていらっしゃいますか?

「見る・聞く」だけの教育から、「体験して気づく」 学びへと大きく進化させることができたのは大きな一歩だと思っています。実際に体験した方からは「こんなにリアルに怖さを感じたのは初めて」「座学とは全然ちがう」といった声もたくさん届いていて、やっぱり“体感”の力って大きいんだなと改めて感じています。

でも、VRがあればそれで完璧! というわけではありません。やってみてわかったのは、まずは現場にどんなリスクがあるのか、きちんと洗い出すことが大切だということ。そのうえで、VRやその他の対策をどう組み合わせていくかが重要だと感じています。

今は、受講前後の変化をアンケートで見たり、ログで振り返ったりと、「ちゃんと効果があったよ」と伝えられる仕組みづくりも進み始めています。そういった動きがあるからこそ、社内で広げやすくなったり、他の部署にも自然と興味が広がっていったりしています。

IHIグループではこのように広がってきていますが、業界的にはVR安全教育は徐々に広まりつつあるものの、まだ十分に認知されているとは言えません。法令で定められた安全教育との組み合わせや、補助金活用、導入事例の共有などが進むことで、普及はさらに加速するのではないかと期待しています。

左から株式会社IHI 岡田淳様、島﨑由希子様

共に“現場起点の安全教育”を育てていくために

IHI様との取り組みを通じて、私たち積木製作も改めて「VRは目的ではなく、現場課題を解決するための手段である」という原点に立ち返ることができました。

「危険をどう伝えるか」「誰の、どんな現場のために作るのか」

その問いを一つひとつ丁寧に紐解きながら、IHI様と共にコンテンツを形にできたことは、私たちにとっても非常に大きな学びでした。

現場に即した内容であればあるほど、受け手の記憶に残り、行動の変化につながっていきます。

それを可能にするのが、受託開発ならではの強みであり、これからの安全教育における“選択肢の一つ”になっていければと考えています。

その取り組みを、より多くの現場で実現していけるよう、私たちはこれからも“現場起点のVR安全教育”を進化させていきます。