グランドハンドリング訓練に⾰新を。

ANA様が選んだ、VR導⼊による現場改⾰

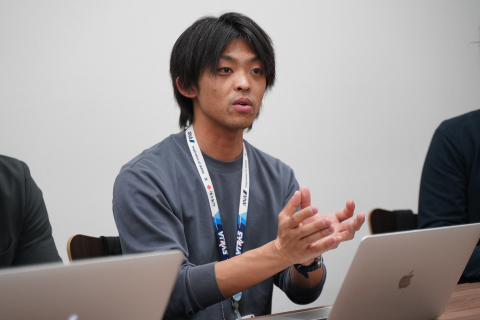

全日本空輸株式会社

オペレーションサポートセンター

グランドハンドリング企画部 品質推進チーム

マネジャ 石田雄一様

藤田亮平様

防除雪氷訓練官 山藤晃太様

黒部真之様

積木製作では、現場で起こっているリアルな課題に向き合い、VRを活用した新しい研修・訓練の形を提供しています。今回ご紹介するのは、全日本空輸株式会社(以下ANA)様のグランドハンドリング部門におけるVR訓練導入の事例です。「現場の負担を軽くしながら、訓練教育の品質を保つにはどうすればいいか」。その問いに向き合うANA様の取り組みから、多くの学びがありました。導入の背景には、長年にわたって変わらない教育手法に対する課題感や、人手不足、訓練設備の制限、属人的な教育のばらつきなど、現場が抱える多面的な悩みがありました。

実機訓練の限界と、現場にかかる負担

ーーまず初めに、従来の訓練⽅法で感じられていた課題についてお聞かせいただけますか?

グランドハンドリングの業務って、実はここ20~30年ほど作業のやり⽅が⼤きく変わっていないんです。特に訓練では、実際の⾶⾏機を使って⾏う必要があるので、物理的にも⼼理的にも負担が⼤きくて。⾶⾏機は⾼価ですし、訓練といえど本番と同じように緊張します。また、訓練で使⽤できる⾶⾏機の確保には他部署との連携や時間調整が必要で、想像以上に⼯数がかかっていました。

さらに、天候によっては外での訓練が難しいこともあり、「どうしたらもっと良くできるんだろう」と考えていました。既存のシミュレーターもありましたが、かなり大型で空港施設内にしか設置できない規模で、運搬も難しく、全国の空港に展開するには現実的ではありませんでした。そういった状況でありながら、地方空港では飛行機の発着数も限られているため、訓練機会も限られており、拠点によって技術習得の機会が少なくなってしまう点が課題となっていました。

属人化した教育を、どう標準化していくか

ーー属人的な教育になってしまうという点も課題だったとお聞きしました。

はい、これはどこの現場でもあることだと思いますが、教える人によって伝え方や基準に差が出てしまうことがあります。経験豊富な方が多い業界だからこそ、「この人のやり方」「あの人の感覚」といった部分が強く出てしまう。

受け取る側からすると、「どれが正解なんだろう」と混乱してしまうこともあります。そうした属人化をなくして、どこでも同じ水準の教育を受けられるようにしたい――それが、VR訓練の導入を考える大きなきっかけの一つでした。

現場では、「あの人に言われた通りにやったらうまくいかなかった」といった声も聞かれることがあり、教育のばらつきが成果や安全性に影響を及ぼしてしまう危機感もありました。

現場の声から動き出した、VR導⼊の背景

ーーVRを選択肢に入れた経緯について教えてください。

「グランドハンドリング訓練の近代化」をテーマに掲げた社内プロジェクトがありました。属人化の解消や、教育の仕組みそのものを見直していこうという流れの中で、「もっと現場で使いやすくて、再現度の高い訓練方法が必要だよね」と。

そこから様々なソリューションを検討していく中で、VR訓練という形にたどり着きました。VRであれば機材を持ち運びできるので、「コンパクトでどこでも訓練ができる」仕組みが作れると考えたのが、VR導入を目指した大きな理由の一つです。持ち運びが容易なことから、地方空港などでも同じレベルの教育が可能になり、全国規模で訓練品質を上げることができます。物理的・心理的負担を減らした仕組みでかつ、全国どこでも均等な訓練機会を作ることができるという点で、VRはベストな選択肢でした。

訓練の質を決める、没入感へのこだわり

ーーVR導入において、特に重視されたポイントはありますか?

“没入感”ですね。訓練って、ただ操作を覚えるだけではなくて、「現場でどう感じるか」「どれだけ本番に近いか」という体感がとても大切なんです。リアルさが足りないと、訓練の意味が薄れてしまいます。

たとえば、飛行機を押し出す作業でも、現実との差異が大きいとかえって逆効果になる可能性がありました。そのため、どれだけ実際の現場に近い体験ができるか――そこを最重要視していました。VRの中で機体を押す感覚、音、動き――それらが現実に近ければ近いほど、実際の業務にもスムーズに入っていける。そう考えて、導入を進めていきました。

「これなら現場で使える」―― 導入を後押しした再現性

ーー導入前にVRコンテンツを初めて見たときの印象はいかがでしたか?

驚きましたね。特殊車両などのサビまで細かい部分が再現されていて、「これ、本当に研修に使ってるの?」 「ここまでリアルに再現できるのか」と感心しました。リアルすぎて、これなら「現場の人も納得するだろうな」と感じました。本当に実機と見間違うくらいリアルで、安全コンテンツの中でも、たとえば高所作業からの落下シミュレーションなどは恐怖を感じるレベルで再現されていて、「これは実用できる」と確信しました。

選定時には他の企業も比較して、業界理解度が高い企業もありましたが、コンテンツの「実現性の高さ」や「クオリティの高さ」が際立っていた積木製作さんが我々の求める"没入感”を実現してくれると感じ、選定に至りました。

印象に残っている出来事がありまして。積木製作のプッシュバック(飛行機を車両で押し出す作業)シナリオ開発者の方に、実際に空港でモックアップを使用して、プッシュバックを体験頂く機会がありました。本来この作業は、専門資格や豊富な経験が必要な難易度の高い訓練なんですが、事前の説明のみで一発で成功されて本当に驚きました。"没入感”や”操作感の再現”を追求していった結果、VR訓練は「未経験者でも現実に近い操作訓練が可能」であるということがこのことからも分かり、大きな手応えを感じたことを覚えています。

開発にあたってこだわった点と、苦労した点

ーーコンテンツ開発にあたって、ANA様としてこだわった点や大変だった点はどのような点ですか?

よりリアルな訓練を実現するために、”操作感の再現”という点にはこだわりたいと思っていました。ただ、現場作業の“感覚”をVRで再現するための操作感の伝達には苦労しましたね。「グーッと押す」など擬音語的な表現をどう言語化するか、「エンジンの圧力感」をどう表現するかなど、悩みました。

積木製作さんと相談しながら、実際の訓練風景を撮影した動画や写真を提供したり、抽象的な表現はあえてそのまま伝えたりしながら、開発者の方と感覚を調整していきました。また、開発者の方に実際にVR訓練を体験してもらい、感覚のすり合わせを重ねることで、操作感の再現度を高めていきました。

導入後の手応えと、今後への期待

ーー実際に導入されてからの社内の反応はいかがでしたか?

「これはすごい」 「ここまでリアルなんだ」という声が本当に多かったです。VR訓練を体験した方々からも、「実機に触れる前にイメージが掴めるのはありがたい」と。課題であったスペースの問題についても、「これだけコンパクトな設備で本格的な訓練ができるのはありがたい」といった声が多く出て、想定以上の反響でした。目指していた訓練品質の向上と、課題の解消、どちらの面でも評価をもらえています。

今はいくつかの空港で「VR訓練と実機訓練でどれくらい差が出るのか」という効果検証も始まっています。現時点ではまだ検証段階ですが、VR訓練を経験してから実機に臨んだ方が、動き出しが早いという声が出てきていて、現場の方が効果を実感してくれているのは嬉しく思っています。

また、机上試算では、訓練時間を約40%削減できる可能性が見込まれていまして、教育効果の向上、負担軽減の効果が得られる見込みとなっています。

現場に根づくVR訓練――広がる活用の可能性

ーー今後の展望についてもぜひ教えてください。

まずは、グランドハンドリング業務の中でも活用範囲を広げていきたいと考えていまして、怪我のリスクが高い作業や、安全教育などにも応用していける可能性があると思っています。また、実は他部署の方々にも体験してもらったのですが、「これは自分たちの訓練にも使えそう」といった声もありました。訓練以外の活用も色々考えられるなと思っていまして、専門学校生や若年層向けのキャリア教育にも活かせるといいなと考えています。また、子ども向け体験イベントなどで使用した際には、VRでのトーイング体験に子どもたちが目を輝かせていました。業界理解や興味喚起の面でも、今後の可能性を感じています。

左から全日本空輸株式会社 石田雄一様、藤田亮平様、山藤晃太様、黒部真之様

現場改⾰の先に⾒える、新しいスタンダード

ANA様が取り組まれているこのVR訓練は、単なる業務効率化や省力化の手段ではありません。

属人化の解消、訓練の質向上、そして安全性の確保――これらすべてに向き合うための、未来を見据えた選択です。

積木製作は、こうした先進的な現場の声に応えながら、これからも“現場に根ざしたリアルな訓練ソリューション”を追求してまいります。