「VRが面白かった」で終わらせない、

記憶に残るIHIの安全教育とは

2025.05.09錦糸町オフィス

PROFILE

岡田 淳 様

株式会社IHI

人事部 安全衛生・健康推進グループ 安全衛生担当 主査

島﨑 由希子 様

株式会社IHI

人事部 安全衛生・健康推進グループ 安全衛生担当

1853年、ペリー来航をきっかけに幕府の命で設立された造船所を原点とし、以降、造船、自動車、重機など多様な分野に進出。時代の変化に応じて柔軟な変革を続けてきたのが、株式会社IHI。

その大規模な事業活動を支えるうえで、「安全」はまさに経営の根幹ともいえる重要なテーマ。現場の安全を守るために、どのようにして記憶に残る安全体感教育を実施しているのか──今回は、株式会社IHI 人事部安全衛生・健康推進グループの岡田様、島崎様にご紹介いただきました。

IHIグループ共通の安全行動指針

まず、島崎様からIHIグループの安全活動の基本方針について、お話いただいた──。

「IHIグループの安全活動につきましては、3本の柱があります。1つ目はIHIグループ安全衛生基本方針。2つ目が安全五原則。3つ目が安全基本原則というものを策定しており、安全衛生基本方針は、IHIグループの基本行動指針に基づいて策定しておりまして、会社のホームページにも載せております。従業員に周知するとともに、対外的にも宣言をしております。

内容としては、当グループで基本行動方針に基づいて、ともに働くすべての人々が安全で健康に働くことができる職場環境の確保をするということと、安全五原則をグループ共通の行動指針とすること、健康で働きやすい職場作りを進めると、社会の一員として安全衛生確保に努めるということを宣言しております。」

VRの安全教育を「面白かった」で終わらせないためには

「弊社のVR安全教育の取り組みについてご紹介します。導入教育として「IHIグループにおける災害発生状況」「安全の基本原則」「過去の災害事例」「VR機材の使用方法」の流れで説明を行い、その後に体験をして最後には「決意表明アンケート」を記入してもらう流れとなっております。

教育の実施方法は2つのパターンで実施しています。

1つ目は少人数制での実施です。たとえば3人の場合は1人ずつ交代で体験する形式になります。

もう1つは、より多人数での実施です。VR体験者が見ている映像を大画面に映し出し、他の参加者にもその体験内容を共有してもらいます。状況によっては、全員が同じコンテンツを体験する場合もありますし、それぞれが異なるコンテンツを体験する場合もあります。

我々が特に重視しているのは、「面白かった」で終わらせないことです。

そのために、事前の導入教育と最後の「決意表明アンケート」は必ず実施しています。このアンケートでは、VR教材を使った感想や、従来のDVD教材との違い、改善点、そして「この体験を今後どのように業務に活かすか」などについて記入してもらいます。

また、「今日の体験を通じて、今後どのように災害を防ぐか」「自分自身は何を実行するか」といった宣言をしてもらうことで、学びを記憶に定着させ、より実効性のある教育に繋げています。

記憶に残るVR体験コンテンツはどう作成したのか?

島崎様によるVR教育の運用方法について紹介が行われた後、各社から様々な質問があがった。

東日本旅客鉄道株式会社 ご担当者:ご紹介いただいた教育の中で使われるVRコンテンツは、例えばどういう内容があるのでしょうか?

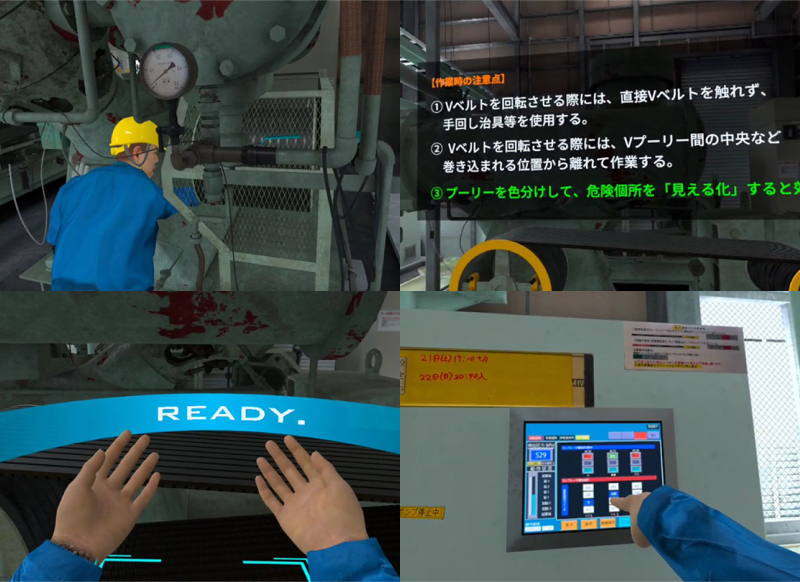

IHI 岡田様:過去に災害が発生した、Vプーリーの回転に巻き込まれるタイプの災害体験を積木製作さんに作成いただきました。IHIとしては挟まれ、巻き込まれの災害が多くあったことが背景にあります。そして積木製作さんもいろいろコンテンツがある中で、その高所落下などは多かったのですが、挟まれや巻き込まれのコンテンツは当時少なかったので、VプーリーやVベルトへの挟まれ、巻き込まれのコンテンツ作成を依頼したというところになります。

VRの中で、Vプーリーに実際に手を伸ばして挟まれた際に感電装置により手先にビリっと痛みを感じるような工夫をいれています。というのも、高所からの墜落とかだとこうふわっと落ちる感覚があるので、より怖さを感じて記憶に残ります。

だけど、挟まれとかだと血は飛んできたり、音が出るだけでは怖さを中々感じにくいので、挟まれた時の被災した怖さを身体で体感してもらうためにも感電装置も一緒に付けていただいて、挟まれた時にピリッとくるという設定にしました。

外国の方に安全教育の研修をどのように届けるか?

東日本旅客鉄道株式会社 ご担当者:外国工場や日本で外国の労働者の方が今増えていると思うんですけど、研修の多言語化みたいなことはされていらっしゃいますでしょうか。

IHI 岡田様:英語までは行なっております。 工場にあっては、その実習生の方に来ていただいているケースもあって、そういう時は通訳の方を一緒に入れて、朝のミーティングとかでも一緒に入ってもらって伝えるとか、月一回にやってる安全集会も、必ず通訳の方を入れて行ったりはしております。

ある程度は皆さんに日本語を勉強してもらっているのですが、やはり重要な内容がきちんと伝わらないと、災害に遭うリスクが高まるため、その点は必ず通訳の方を介して伝えるようにしています。ただ、現場にはさまざまな国籍・背景の方がいらっしゃいますので、対応が難しい場面も多いのが実情です。

積木製作 赤崎:うちでもコンテンツの多言語対応に取り組んでいます。特に最近では、AIを活用して資料やマニュアル、ナレーションなどを多言語化する方向で進めています。今後は、こうした部分をすべてAIで対応していきたいと考えています。

記憶に残るVR体験コンテンツはどう作成したのか?

株式会社杉孝 ご担当者:安全担当者がグループで約200名、平均年齢が約55歳ということで、教育を受ける側の方のことだけではなく、オペレーションする側の高齢化もありますが、若い方が安全教育をやってみたいというグループの中でそういう人たちはいらっしゃるんでしょうか?

IHI 岡田様:一番の課題はそこでございまして。

株式会社杉孝 ご担当者:今この仕事をしていると、そうではないということに気づいてはいるのですが。色んな部署を経験された担当者が入られる部署という印象が非常に強い印象がありました。

IHI 岡田様:似たような認識は当社内にもこれまであったと思います。ですが、安全はモノづくりにおける品質管理と同じようにプロフェッショナルな仕事だっていう認識はされ始めてきてはいます。この認識をどのように若い層に広げ、携わる人を育てていけるかはまさに考えているところになります。

株式会社杉孝 ご担当者:私達も同じような課題を感じておりますし、お伝えいただいたように安全は若くしてプロを名乗っても良い領域であると考えておりますので、ぜひこの座談会などを通じて輪を広げていければと思います。ありがとうございます。

三機工業株式会社 ご担当者:若い教育担当者をどのように育て、ベテランとどのように連携を取りながら教育を施すか、は私の時も紹介させていただきます。

IHI 岡田様:ありがとうございます。是非参考にさせていただきます。