大手各社がリピートする安全研修施設で見えた

安全教育の最新動向と実践のヒント

2025.05.09錦糸町オフィス

PROFILE

泉 和男 様

三機パートナーズ株式会社

代表取締役 社長

三機工業の研修・技術開発拠点である三機テクノセンターは、自社の研修にとどまらず、さまざまな企業が安全教育や技術研修の場として活用している施設です。

安全座談会第一回の締めくくりとして、大手企業からの安全教育に関する相談やアドバイスにも対応されてきた、三機テクノセンター元施設長の泉様に幅広い視点から見た安全教育の現状と、今後のトレンドについて貴重なお話を伺うことができました。

オンライン教育化 - 通達と大企業の反発

今回のお話ですが、安全教育のオンライン教育化について「通達と大企業の反発」という背景を伝えた後に安全研修について「リーダー教育のトレンド」と「体感研修の今」についてお話させていただきます。

最初にお話しした「通達」の背景には、安全教育に関する制度がどんどん整備されているという流れがあります。ただ、実は大企業の中には、こうした制度に対して反発の声も少なくないんです。

なぜか?

国の考え方はこうです——「事故は知識不足から起きる。だから教育が必要だ」というもの。

たしかにそれは一理あります。ですが、現場の実感とは少しズレている部分もあるんですよね。

たとえば、事故の原因になっているのは「技術的にできなかった」ケースでは、実は全体の7%ほどしかないんです。

一番の問題は、「知っているのにやらない」人がいるということ。国は、そういう人の行動を変えようとして、特別教育や再教育といった制度を整えてきました。「5年ごとにもう一度受けましょう」というような再教育も、その一つですね。理屈としては理解できます。でも企業側からすると、「そんな単純な話じゃない」という感覚もあるんです。実際、ある調査では「指導を受けたけど内容を覚えていない」と答えた人が55%もいたんですよ。

つまり、「とにかく教育をやればいい」「回数をこなせばOK」みたいな国の制度の進め方に対して、「それじゃ意味がない」と疑問を持っている企業が多い、ということです。

特に大手企業はそのあたりがシビアで、「eラーニングだけではダメだ」と、はっきり線を引いています。私が「オンラインでも対応できますよ」と言うと、「それはちょっと…」と断られることもあるくらいです。

しかも、「教えた内容をちゃんと覚えている人」はたったの12%。半数以上が「教わったけど覚えていない」というのが現実なんです。それに輪をかけて問題なのが、「教えた側が“やったつもり”になっている」というケース。

ここが一番やっかいで、大手企業はその点をしっかり分析し、見直しを始めています。いま業界全体としては、「教育は“量”じゃなくて“質”が大事だ」という方向に、確実にシフトしてきています。

安全人財の育成、リーダー教育をどのように行なうか?

無災害を目指すうえでは、管理システム、ハード対策、ソフト対策の3点があり、「リスクアセスメント」や「マネジメントシステム」が管理システムにあたります。「本質安全」や「物理的安全」がハード対策で、特に「本質安全化(リスクを根本から除去する)」が最優先とされています。たとえばJRなどはこの方針を徹底されておりますよね。

「安全文化の構築」はソフト対策で、ここがまさに教育の領域。皆さんが取り組んでいるVR教材や教育プログラム、チェックシートなどがこれにあたります。今、多くの企業がこの「ソフト対策の質」を問われる時代になったのではないかと考えています。

安全文化の構築をする上で、リーダー教育の鍵となるのは「フェルトリーダーシップ」。班長が指示ではなく、対話で仲間と共に安全を推進し、コミュニケーション中心のリーダーシップをベースに「態度教育」をOJT的に進められるリーダーを育てることにあります。

また、先ほどお伝えしたように「55%」、半分以上が「教えたけど覚えてない」っていう現実もあります。そこで安全教育を行なう安全部門の管理部員、指導員に対して「理解させて、覚えさせるための教育技法やコミュニケーションスキル」をしっかりと教え、育てることが重要視されています。

安全人財の育成、どのような体感教育が有効か?

そして、リーダーと安全部門の職員に共通して求められていることは安全の感度を向上させること。

特に注目されているのが、体感型の安全教育です。杉孝さんがやられた、実物を使った教育がありましたが、やはり説得力あります。

今、さまざまな企業の安全教育に組み込まれてきているのが、VRです。これは本当に影響が大きくて、「手を変え品を変え」のひとつとして、やっぱりVRは強い。実感としてそう思います。

実際、60社ほどの安全担当者や研修所の関係者が見学や相談に訪れますが、「うちでも導入を考えているんです」「他にいいVR教材ありませんか?」といった声がよく聞かれます。そして、私自身が他社の施設を訪問しても、どこも必ずVRを取り入れているんです。つまり、今の時代、安全教育においてVRは“持っていて当然”の選択肢になりつつあるということ。私たちの安全体感施設でよく使われている教育手法が、「スパイラル法」です。これは、「記憶に定着させるには、最低3回以上は繰り返す必要がある」という考え方に基づいたもので、厚生労働省が示している「働く人の記憶形成の基本」にも記されています。とはいえ、同じことをただ3回繰り返しただけでは飽きてしまいます。

だからこそ、やり方を変えて同じ内容を繰り返す。その工夫が必要なんです。VRはまさにその「やり方を変える」手段のひとつとして非常に有効で、教育現場における活用が今後ますます広がっていくと考えています。

現物の体感教育とVRをどのように組み合わせるか

実施している安全教育の一例をご紹介します。

まず、実物の足場を使った点検体験からスタートします。受講者にはチェックシートを渡し、実際に足場に上って確認作業を行ってもらいます。その後、VR体験コーナーに移動。ここでは二人一組で体験する形式を取り、足場の種類を切り替えて複数のパターンを学べるように設計しています。これは当社で共同開発したもので、体験の中で間違えると答えが出ないようなインタラクティブな仕組みになっています。

ここに「競争の要素」を取り入れており、マズローの5段階欲求説に基づいたモチベーション設計を行っています。教育の中に人間の行動理論を組み込むことで、学習効果を高めています。

VR体験を通して、「さっきの実物では気づけなかったことが、VRで分かった」という受講者の「気づき」が引き出されることも少なくありません。

でも、それで終わりではありません。最後に設けているのが、「虎の穴」。ここで再び同じ内容を形式を変えて復習させ、スパイラル法(繰り返し学習)をしっかり組み込んでいます。

また、体験は4人1組のチーム制で競争形式にしており、「司会」「書記」「実行役2人」と役割分担することで、全員が必ず関与する構成になっています。誰も傍観者にはなれない設計です。さらに体験の流れも工夫しています。

1人目は必ず失敗(落下)、2人目は画面にヒントが出るけどやっぱり失敗。それでもOK。3人目になると、周囲の応援が自然に生まれるよう仕掛けています。「そこ!いける!」といった声が飛び交い、場が盛り上がるんです。そして最後の4人目で成功。チーム全員が達成感を味わえるよう、段階的に“できるようになる”構成にしています。

この「競争と協力をうまく組み合わせた仕組み」によって、全員が常に関わり続けるVR研修が実現しています。足場点検の訓練でも同じ構成で実施しており、非常に盛り上がり、効果的です。

現実とVRのハイブリッドについて

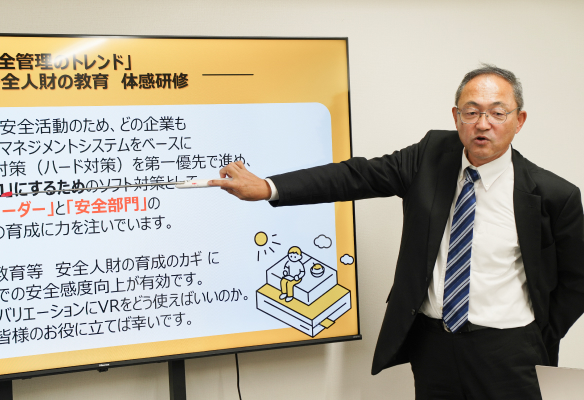

ここまでの話をまとめさせていただくと、結果の出せる安全活動のため、どの企業も自社安全衛生マネジメントシステムをベースに本質安全、物理的安全対策(ハード対策)を第一優先で進め、「より災害をゼロ」にするためのソフト対策として「職場・リーダー」と「安全部門」の安全人財の育成に力を注いでいます。

態度教育 技能教育等 安全人財の育成のカギに安全体感研修での安全感度向上が有効です。また、安全体感施設のバリエーションにVRをどう使えばいいのか。本日の話が皆様のお役に立てば幸いです。

株式会社杉孝 ご担当者:最近のトレンドとして、「教育者への教育」や「コーチングも必要なんだ」という話になってきていると、私たちも感じました。

そして体感施設による現物の教育の効果の高さも実感させていただきました。一方で、デジタルを使って、VRは「教育がうまくできない人でも、誰が教育者としてやっても、同じ成果が上げられる」という側面がある。だからこそVRを使う、という考え方もあると思うんです。

なので、お伝えいただいたようにどちらかを排除するという話ではなくて、両立させてミックスしていくことが大事だと実感しました。

VRも取り入れて、それはある程度均一的に、一定の品質で教育効果を提供できる。でも、そのVRの結果をもとに、指導力のある講師がさらに深めたり、繰り返し教育につなげたりすることで、より高い教育効果につなげていく。そういう形で我々のサービスも評価されているのだとあらためて感じるきっかけになりました。ありがとうございます。

若手とベテランの研修をどのように組み合わせるか

株式会社IHI ご担当者:安全教育担当者への教育というのはもう少し取り組む必要があると感じたのですが、どのくらいの時間をかけて教育されているのでしょうか?

三機パートナーズ 泉様:いい人材がくるかどうかというところは難しい話じゃないですか。どこも同じなんです。うちはどうするかというと、若手チームに前衛としての教育技法をしっかりと伝えます。

例えば、アイコンタクトの取り方とか、あとは話すスピード、それからウォーキングの仕方とか、そういうのを全部教えてます。だけど、彼女たちは現場を知りません。そうすると現場に出た時、教育した後に出てきた質問に答えられない時がある......そう、それでいいんです。

そのシステムにしたんです。彼女たちに一つ伝えてあります。「難しい質問が来たら、後ろに向け」と。後ろを向くとそこに「じじい」がいるわけですね、つまりベテラン。ベテランの人たちは教育技法はなくても大丈夫。

彼らは教育のしゃべり方、例えば21字以内で収めるなんて、基本形のルールなんてことは知らなくても結構。前衛の子たちに教育技法を教えて、講師の形は進行する。

難しい質問されたら、パッと振り返るともうじじいが「待ってました!」ね。これ「俺の現場じゃねえか」って話しだすわけですね。ここで彼女たちが「どうぞ~」という任せるという風に、連携する体制をとるのもやり方の1つです!